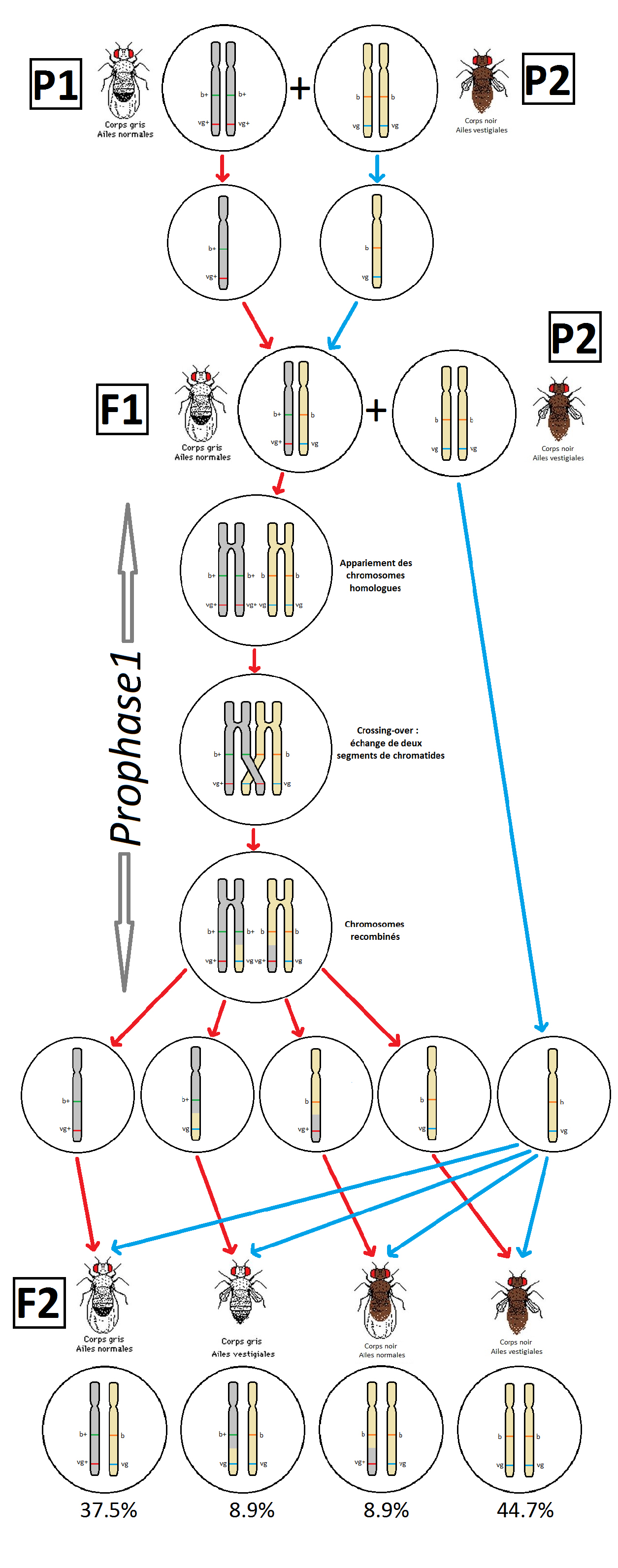

La génération F1 (vg+vg//b+b) est à 100% hétérozygotes pour les deux gènes et est de phénotype sauvage.

2) Nous avons ensuite croisé F1 (vg+vg//b+b) avec P2 (vgvg//bb) pour obtenir la génération F2.

- Tableau de croisement :

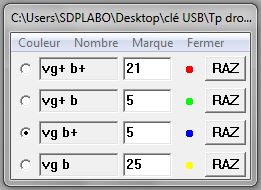

Résultats :

La plaque de croisement compte 56 drosophiles dont :

- 21 ailes longues / corps gris [vg+,b+] soit 37.5 %.

- 5 ailes longues / corps noir [vg+,b] soit 8.9 %.

- 5 ailes vestigiales / corps gris [vg,b+] soit 8.9 %.

- 25 ailes vestigiales / corps noir [vg,b] soit 44.7 %.

Interprétation :

D'après ce que nous avons montré lors du brassage interchromosomique, si les gènes codant pour la couleur du corps et pour la longueur des ailes sont sur des chromosomes distincts,nous devrions obtenir 25% de drosophiles de chaque phénotype dont 50% de drosophiles de phénotypes parentaux et 50% de drosophiles de phénotypes recombinés.

Or, nous obtenons à peine 17.8% de drosophiles de phénotypes recombinés.

Lorsque les phénotypes recombinés sont dans des proportions inférieures à celle des phénotypes parentaux, c’est que les gènes sont liés (situés sur la même paire de chromosomes homologues). L’individu de la F1 testé a donc produit quatre types de

gamètes non équiprobables, du fait de la liaison des gènes (les allèles se transmettent préférentiellement liés sur la même chromatide). L’existence de gamètes recombinés, minoritaires, résulte du phénomène de crossing-over (échanges de portions de chromatide) entre les locus des deux gènes lors de la prophase 1. On parle alors de brassage intrachromosomique.

1) Nous avons d'abord croisé P1 (vg+vg+//b+b+) et P2 (vgvg//bb) pour obtenir la génération F1.

- Tableau de croisement

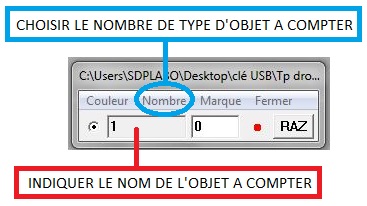

- Choisir le nombre de type d'objet à compter (le nombre de phénotypes) et indiquer leur nom (les différents phénotypes possibles).

- Compter le nombre de drosophiles pour chaque phénotype :

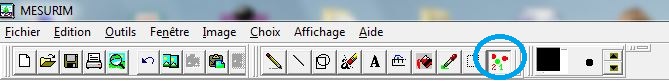

Comptage avec Mesurim

- Prendre une photo numérique de la plaque de croisement.

- Lancer le logiciel Mesurim et ouvrir l'image prise pécédemment.

- Utiliser l'outil "comptage" du logiciel :

Protocole :

Nous disposons de plaques de croisement sur lesquelles nous pouvons dénombrer les drosophiles de différents phénotypes.

Ce dénombrement peut être fait à la loupe binoculaire ou par un logiciel de comptage comme Mesurim.

Nous présenterons ici la deuxième méthode.

Principe :

La méiose conduit à la formation de gamètes haploïdes. Nous avons vu que le brassage interchromosomique lors de la méiose influence la diversité génétique des gamètes. Nous allons voir maintenant s'il existe un autre processus augmentant cette diversité.

Pour ce faire, nous étudierons le résultat de croisements entre une souche de drosophiles sauvages (P1) et une souche de drosophiles ayant subi des mutations (P2).

Une première mutation concerne la couleur du corps :

- Souche sauvage : corps gris (b+)

- Souche mutée : corps noir (b)

Une deuxième mutation concerne la longueur des ailes :

- Souche sauvage : ailes longues (vg+)

- Souche mutée : ailes vestigiales (vg)

L'allèle sauvage est dominant sur l'allèle muté.

Un premier croisement est effectué entre individus sauvages et mutés homozygotes : nous obtenons une génération F1 d'individus hétérozygotes pour les deux gènes.

Nous allons étudier le résultat d'un deuxième croisement (croisement-test) entre des individus de la génération F1 (hétérozygotes) et des individus de la souche mutée P2 (phénotype récessif).